|

分享到 Facebook 推至Plurk 推至twitter 李凱琳卸下柔道服,轉入藝術創作與文壇

文/陳芸英

圖/李凱琳提供

2023年10月23日,視障柔道國手李凱琳第四度站上亞帕運舞台。儘管傷勢未癒,她仍毅然披掛上陣。銅牌戰結束,裁判宣布印尼選手科基拉(Kokila)獲勝,凱琳隨即擁抱對方並敬禮致意。她拖著一身的疲憊走下場,輕撫著扭傷的左腕,彷彿對自己低語:「沒關係,妳已經很棒了,謝謝。」

這會是她柔道生涯的最後一場國際比賽嗎?

凱琳出生於柔道世家,這樣的背景,似乎也註定了她的人生軌跡。

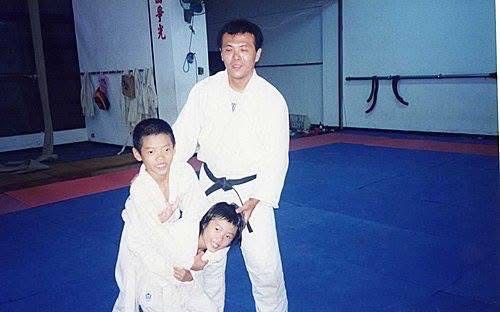

祖父李文漢住在台中后里,是柔道五段高手,家中育有五名子女,其中三人遺傳了祖母的視神經萎縮症,包括凱琳的父親。老家牆上掛著一張泛黃的全家福,照片聚集多位國家級的教練與選手,最引人注目的是叔叔李青忠——他在1996年亞特蘭大帕運奪下金牌,當年吸引上百位記者到鄉里採訪,轟動一時。凱琳也不遑多讓,2012年首次參加倫敦帕運,年僅20歲便勇奪銀牌,為家族再添一筆輝煌。

祖母個性樂觀開朗,從不認為視力受限是生活的障礙。然而,在醫療匱乏、資訊不發達的年代,父執輩一度難以接受視障的現實。他們在困頓中摸索前行,跌跌撞撞地尋找方向,直到在柔道場上摔出亮眼成績,才逐漸找回自信,轉而全心投入教學,並培育出一批優秀選手。其中最具代表性的,便是東京奧運銀牌得主楊勇緯——正是凱琳叔叔的學生。

1992年出生的凱琳,從8歲開始跟著父親學習柔道。雖然在榻榻米上練習,摔起來疼痛;如今的「痛」,早已內化為訓練過程的一部分。

她從小罹患視神經萎縮症。不過年幼時的凱琳症狀輕微,不受影響。她著迷於柔道,特別喜歡聽爸爸講述場上的點點滴滴,在耳濡目染之下,對這項運動產生濃厚的興趣。

她從最基本的動作開始,一步步扎實練起,循序漸進地提升難度與強度。柔道講求「以柔克剛、借力使力」,只要掌握技巧,運用每個動作的原理與施力方式,就能用最省力的方法摔倒對手。

真正踏上「視障」柔道競技舞台,是在國三那年。兩者的差異在於,視障柔道因雙方無法依靠視覺判斷,開賽前必須先抓住對方的柔道服,裁判才下令開始。凱琳說,柔道是一項強調品格的運動,即使在摔倒對手的瞬間,也要懂得保護對方——這不只是技巧,也是基本的尊重。

高中是人生的轉捩點。她轉入一所柔道重點發展學校,開始離家住宿的生活,一切變得截然不同,接觸的人事物也日益增多。就在這段期間,她的視力驟降,聽力也開始退化,許多事情難以獨力完成,經常需要仰賴同學幫忙。她坦言,相較於視力受限,聽不清楚更讓人焦躁不安。

視力與聽力的雙重障礙,使她的訓練格外艱辛。每次訓練,她都得靠隊友在旁提醒:手該抓哪裡、腳該怎麼站;有時還得等教練走近,貼著耳邊細細講解、親自示範,協助她修正每一個動作。凱琳牢記所有細節,反覆練習。

「勤能補拙」正是她努力的寫照。

凱琳透過長時間的訓練與付出,一步步站上國際舞台。多年來,她征戰四方,佳績頻傳,包括:2014年仁川亞帕運銀牌、2016年里約帕運第五名、2018年雅加達亞帕運銅牌、2019年哈薩克IBSA亞太錦標賽冠軍及烏茲別克大獎賽銀牌、2021年東京帕運第五名……

其實早在東京帕運之前,她已受傷,身心陷入谷底。

2023年,凱琳錯失巴黎帕運資格。她有心理準備但還是感到落寞。這時心裡響起一個聲音:「該是退役的時候了。」

然而,要與陪伴自己長達二十多年的柔道說再見,談何容易?那一瞬間,從小到大的比賽片段宛如跑馬燈般,一幕幕在腦海閃過——那些年走過多少荊棘,咬牙撐過多少掙扎與堅持,只有她自己最清楚。

她感到失落與茫然,心裡像破了個大洞,日子過得凌亂,夜裡輾轉難眠。

運動員長期培養的正向思考,成了凱琳面對轉折時的救贖。她告訴自己,運動員的價值,從來不只是勝負或獎牌,而是那份全心投入的態度,以及跌倒後重新站起來的勇氣。即使這段珍貴的柔道生涯即將畫下句點,她依然深深珍藏於記憶深處,永遠不會離開。「我不能一直回頭看,如果猶豫不決、原地踏步,我永遠走不出下一步。」

離開柔道後的生活,該由什麼填補?她想起塵封多年的夢想——繪畫。或許,現在正是時候。

其實早在東京帕運隔年,她一邊復健一邊上網搜尋資訊,找到台北市視障家長協會開設的非視覺藝術創作課程。

凱琳從小就嶄露繪畫天分,美術作品有時被老師貼在公佈欄。「我下課都會偷偷跑去看,看很久很久……」在老師眼中,她是個允文勇武的好學生;只不過當時柔道佔據了她大部分的時間,藝術創作也因此被擱置。短暫的療傷期間讓她藉由繪畫緩解壓力,同時分享自己的作品於社群媒體。

退役雖然令她迷惘,清晰的藍圖卻展現眼前——藝術創作。

面試前,老師透過資料知道凱琳的身分。上台北市視障家長協會的非視覺藝術創作課程前需要面試,錄取後才能上課。面試時,老師提及,雖然藝術不受限,但未來創作時,可以思考如何將運動與藝術的結合。後來舉辦展覽,她慢慢了解,運動員的價值不只建立在比賽場或訓練場,而是可以用不同的形式將運動員精神傳遞下去。

凱琳自謙沒有天分,也從未受過正規的美術訓練。然而,自從退役轉戰藝術領域,至今短短4年內,她便參與3場聯展、4場個展,作品更獲得收藏家青睞,創作能量驚人;那是過去運動員訓練過程中所培養積極的態度,影響她的創作之路。

她的創作靈感多半來自生活中的經驗與感受。家中堆滿畫紙,平均每天投入五到六個小時作畫。對她而言,繪畫讓她跳脫現實,也讓心靈自由翱翔。

2025年,凱琳舉辦了2場個展,其中一場名為《你已經很好了》。談到這個主題時,她分享了過去當柔道選手的心路歷程。那時候的她,對自己總是嚴格要求,若沒達到設定標準,便容易陷入自責與糾結。現在回想起來,她感慨地說,如果當時能少一點苛求,或許能更快重新站起來。

這段體悟,成了她創作的核心理念。她希望透過作品,安慰處於低潮的人,也鼓勵他們從中找到力量。因此,在展出空間的展覽簡介中親自寫下一段話。大意是:人生不是一場競賽,而是一段旅程。走得慢也是一種前進。只要方向正確,持續走著,總有一天會抵達想去的地方。記得告訴自己——你已經走得很好了。

展覽期間,有不少運動員朋友前來觀展,互相交流,為彼此加油打氣。

此外,她也到北美館看展覽,先從自身感受與探索,再進行正式導覽,透過不同的感官嗅覺、聽覺、觸覺等等感受作品,讓她從不同的角度理解世界。

除了繪畫,凱琳也在文學創作上展現才華。她曾於2016年榮獲瀚邦華人文學獎極短篇小說類視障組第三名。令人欣喜的是,剛於7月創立的新體育媒體——運動人Sportizen平台特別邀請她擔任專欄作家,首篇文章已正式出刊,未來將定期發表作品。

從柔道帕運國手華麗轉身為藝術家。她把這些成果歸功於在背後默默支持她的先生連自立。

先生是凱琳哥哥的同學,也曾是國立體育大學柔道隊的隊長,兩兄妹是隊上僅有的視障選手。在自立眼中,凱琳雖有輕度的視、聽雙重障礙,卻始終積極主動,從不等待別人伸出援手;而凱琳則欣賞自立的負責與細心,不僅主動照顧隊員,對教練交辦的事項總是使命必達,展現過人的領導力。

談到先生,凱琳臉上洋溢著幸福的笑容:「他是一個可以依靠的人。」自立始終把她視為一個獨立完整的人,這種自然、平等的相處方式,讓凱琳感到安心。

兩人平常相處,自立總默默做著許多貼心的事:外出碰面時,叮嚀她原地等待,由他前來找她;用餐時細心念出整份菜單;看電影則陪她坐在第一排,低聲轉述劇情,讓她也能像其他觀眾,完整理解整齣戲。這些看似平凡的日常,她都默默珍藏在心。

儘管日子過得踏實幸福,但凱琳因輕度視、聽雙重障礙,個性敏感,內心深處隱藏著自卑。她曾忍不住問自立:「我會不會成為你的負擔?」

直到有一天,凱琳受邀到台積電演講,主辦單位也邀請自立一同上台。他面對台下的聽眾說:「我從不覺得她有什麼缺陷。她只是輸在起跑點,但她比誰都努力,從不輕言放棄。」

在柔道界,凱琳是一位頂尖的運動員;而在自立眼中,她個性堅毅又溫柔婉約。從相識到結婚,轉眼已十三年。自立認為夫妻之間不會計較誰擁有的比較多,「只要她喜歡的事,我就支持到底。」凱琳聽了很感動。

凱琳的蛻變罕見又耀眼,自立功不可沒。是他,使凱琳變得珍貴又有價值。

|