|

分享到 Facebook 推至Plurk 推至twitter 喪女不悲情,朱萬花成為家庭支柱

文/陳芸英

圖/朱萬花提供

第22屆身心障礙楷模金鷹獎於財團法人張榮發基金會演奏廳舉行。身兼夢想者聯盟團長、電台節目主持人、視障創作歌手的張哲瑞,在掌聲中上台領獎。

家人都坐在觀眾席。他的太太心惠以手機捕捉先生的一舉一動;女兒舒晴在台下來回奔波,一會兒坐在媽媽的腿上,一會兒跑到小阿姨的懷裡;還有朱萬花,此刻她的身分不是身心障礙者藝文推廣協會的秘書長,而是位驕傲的岳母,她時而聽著女婿的歌聲,時而接住撲面而來的小孫女,臉上漾著笑容。

當時是2018年12月1日,每個人的臉部特寫勾勒成一幅幸福美滿的畫面。然而,這幅畫只維持到2023年6月1日。

朱萬花的人生,跌宕起伏。

近耳順之年的她,小時候住在南投縣中寮鄉。媽媽懷胎時,一心盼著兒子,沒想到竟生出第三個看不見的女兒。童年生活少了母愛,傷心之餘,同樣眼盲的二姊以教她唱歌轉移情緒,歌聲傳遍滿山曠野。

萬花念中寮國小,是台灣第一屆的走讀生。她圓潤柔和的音色獲得老師青睞,被選為參加低年級組的歌唱比賽,獲得第一名的殊榮——除了一張獎狀還有10塊獎金。

10塊錢可不是一筆小數字,可買米養活一家人,這讓萬花得到媽媽較好的對待。後來全家搬到台北,媽媽卻沒帶走那張獎狀。追問原因,媽媽回,「一張紙吃不飽,帶著要幹嘛?」

媽媽認為那張紙毫無意義,但對萬花來說,那不僅是一張紙,在校因眼盲被歧視、嘲笑……那輕薄的一張紙凸顯她優於明眼同學的價值。然而,這樣的人生第一張獎狀,竟然不知遺失何處,萬花難過地躲進廁所哭,心裡默默想著,哪天回老家一定要把獎狀帶走。然而,十幾年後返鄉,只剩塊崩塌的地和一片荒草,連個房屋的影子都不見,失落的獎狀成為心中永遠的痛。

除了在一般學校讀一學期,她還到台中啟明學校學習點字,由於不適應住校生活,只念半年就輟學。

短短一年的求學經歷,讓她缺乏自信。

13歲,萬花開始靠按摩賺錢。但小小年紀體力差,常被客人打回票;她也不太敢開口跟客人說話,怕講話不文雅或者用詞不當。為了充實自己,便利用閒暇之餘到圖書館借點字書及有聲書閱讀。她喜歡文學作品,像《紅樓夢》就讀了十幾遍。20歲參加伊甸寫作班,第一學期得到第一名的佳績,第二學期擔任班長,從中學習統籌事情的能力,包括溝通、尊重、決策……

台北的生活主軸是按摩和歌唱。

她先到姊姊的按摩站接聽電話,二姊知道她愛唱歌,偷偷地存錢買卡式錄音機和留聲機、黑膠唱片給她,萬花用黑膠唱片的輕音樂以卡帶錄自己的聲音給兩位姊姊聽。她們對於妹妹的歌聲不吝指教,萬花很上進,只要不好聽就重錄重唱。

20歲那一年,萬花到伊甸基金會學習合唱。24歲(1989年)加入雙連教會的西羅亞盲人合唱團,遇到啟蒙恩師吳月雲女士,她認為這位學生是可造之才,親自教聲樂,讓她的音域變寬,從原本的女生第二部唱到女高音。那年萬花27歲。

此後參加歌唱比賽,萬花常拿冠軍,其中一次居然打敗常勝軍蕭煌奇。不過那一次除了她唱藝術歌曲之外所有參賽者都唱流行歌,其實不僅對蕭煌奇不公平對其他人也不公平,所以萬花說:「我勝之不武,我永遠無法唱贏蕭煌奇。」然而不打不相識,兩人因此結下善緣,成為好友。

婚後萬花育有兩女一子,年幼的他們正處於模仿大人階段,萬花不希望孩子記憶中的母親是幫人按摩的姿態;此外長期的按摩工作無法陪伴孩子。1995年,她毅然決然捨棄從事二十年的按摩業,投入夢寐以求的藝術經紀人的工作,收入從月入六、七萬降至一萬一。1999年更為了改善視障表演者就業困境,成立中華民國身心障礙者藝文推廣協會,在「藝術經紀」這一行,萬花在視障界獨一無二,為近百位視障音樂人爭取平等的發展舞台,重新開啟新事業。

轉型付出了代價。協會從1999年至2007年間,負債高達200多萬,正瀕臨嚴重財務危機;此時在樂壇已有一席之地的蕭煌奇伸出援手,號召一群朋友舉辦募款音樂會,減輕協會不少負擔。不過仍抵不過利滾利的龐大壓力,最後只好以賣房繼續這份熱愛的音樂工作。

然而,上帝給的磨練尚未停歇。

2022年四月初,全世界飽受疫情肆虐之際,萬花也遭遇巨大的心理衝擊。她的大女兒心惠突然頭暈想吐,本以為是腸胃炎,到醫院檢查竟發現腦部長了一顆5公分的腫瘤,病情危急下,半夜得立刻開刀,接著進行一連串治療;而醫師研判心惠的生命只剩一年半。

得知消息,女婿非常激動。「他爆哭,不能接受事實,他認為現在的醫療非常發達,不可能無藥可醫。其實我把最壞的打算都算好了,可是當時家人都很傷心,我好像不能說甚麼,能做的只是扮演好穩住家人情緒的角色而已。」

心惠越來越不能言語,兩姊妹感情非常好,有時候萬花只能請小女兒從心惠的表情或反應琢磨她的感受,而當媽媽的能做的是陪伴。

陪伴期間,虛弱的心惠很勉強地開口問:「媽媽,我是不是沒救了?」

萬花為了安撫女兒,若無其事地回,「不要這麼絕望……」但事後反悔,「如果心惠知道自己來日不多,也許有很多事想交代。例如,希望我們未來該怎麼幫助她,哪些東西放在哪裡……」關於該選甚麼時候講,萬花很糾結,「她當時正在復健期,我想應該有機會讓她在更好的情況下說。」沒想到心惠的病情每況愈下。

這一切,小孫女都看在眼裡,她開始偷偷地叫阿姨為「媽媽」。但萬花的小女兒不敢讓舒晴叫自己「媽媽」。萬花看得出來,舒晴因為沒有安全感才叫阿姨媽媽,更何況孩子不會隨便叫別人媽媽,一定是對阿姨有足夠的信賴;或者換個角度想,就算乾媽也可以叫媽媽呀!

至於大女兒則一直躺在病床上。自從生病以來,只哭過兩次。一次是開刀不到一週,躺在加護病房等著第二次開刀時,母女倆通電話,心惠因害怕而啜泣,萬花告訴女兒,這個時候哭出來比較好;第二次是做完質子治療,她嗆到無法進食,必須插鼻胃管時。

然而插完鼻胃管的隔天(3月30日)便陷入昏迷,沒有醒來,直到6月1日早上離開,什麼事情都來不及交代就走了,享年33歲。

家人在一旁默默地跟她道別。接著萬花陪舒晴坐到窗邊。舒晴說:「現在媽媽變成蝴蝶了,在窗戶上。」萬花拿出手機叫孫女拍下來,她居然說好。

其實沒有蝴蝶,應該是心理投射的影像。後來萬花才知道,陪病過程,大人曾跟她說,「媽媽以後會變成蝴蝶,不管在哪裡都會關心妳。」

當晚搭車回家的路上,她問:「媽媽是不是也會變成星星?」萬花說,「是的。」舒晴又問,「星星一直跟著我們走耶!」萬花說:「太好了。」

車子突然轉個彎,看不到星星,舒晴急了:「怎麼辦?媽媽不見了。」這個時候她哭了一下,萬花馬上安慰,「星星永遠都在,等一下就會出現喔!」

失去至親,萬花沒時間悲傷,她深知此時此刻,親人之間無法客觀溝通,因此特地為女婿找專業心理師輔導;沒想到小孫女也需要心理輔導。在她還願意出門跟其他小朋友玩時,希望萬花能對外介紹阿姨是媽媽,而她還有一個媽媽在天堂。

事後回想,處理後事的過程,她都默默地跟著大人隨葬儀社的安排走完每個流程。她很少哭,卻一直吃東西,大概想藉此隱藏內心的焦慮與恐懼吧!

當時大人忙得焦頭爛額,無暇顧及小孩的心理創傷,其實她已經洞悉環境的變化。只是大人忽略了。直到送去幼稚園,她只上兩個月就用身體表達情緒,例如,在教室尿尿、不時抽搐、不想上學……各種不安的情緒慢慢地浮現出來;最嚴重的狀況是出不了門,「我非常佩服我的小女兒,她就這樣24小時陪著她,形影不離。」小孫女願意親近的對象是現在叫的「媽媽」,也就是阿姨。阿姨以前是她最親近的玩伴,現在成為主要的照顧者。

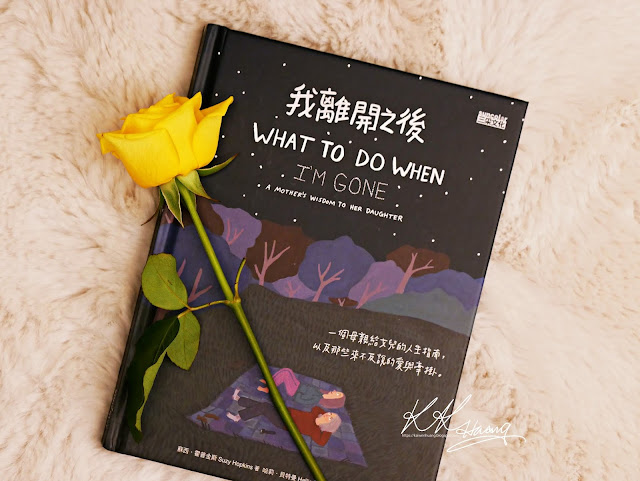

萬花為舒晴安排25次的遊戲治療,後續增加心理諮商,只是進步緩慢。沒想到某日,「媽媽」陪她閱讀《我離開之後:一個母親給女兒的人生指南,以及那些來不及說的愛與牽掛》的繪本。書中一句,「如果有一天,媽媽突然走了......」寫的正是舒晴的心境。繪本藉由作者的巧思帶領家長與孩子談論死亡,並適應未來的日子。在「媽媽」溫柔的陪伴下,舒晴的心情才逐漸開朗。

這一年多來,萬花曾被問起,用多久時間才走出喪女之痛。她平靜地說:「我沒有痛。但這樣說不表示我是個沒血沒淚的人。」她受道家跟佛家思想影響,認為生命的「無常是常」,無常無法因哭泣或悲痛而扭轉局勢,正面處理才是王道。

回首來時路,萬花接受命運的安排。她以豁達的語氣說,「我覺得自己的60歲好像16歲。我16歲的時候對前途感到茫然,努力想開發穩定的就業機會;現在60歲又面臨同樣的問題,好像年輕了一次。」

人生給萬花這麼多考驗,她怎能不正面看待呢!

備註:想了解更多朱萬花的故事,請繼續看「盲裡偷賢」單元。

|